“不管你測或不測,微塑料顆粒一貫就在那里,只增不減。”如同無計可施。并且在人體內低劑量的微塑料仍然在安全范圍內,因而脫離劑量無法談毒性,微塑料對人類的健康影響仍在研討中,很多體外試驗現已證明微塑料對細胞的危害。

2004年,《科學》雜志上宣告關于海洋塑料碎片論文,提出了“微塑料”的概念。

2017年,在伯利茲海岸附近的特內菲環礁,四分之三的水下海草上附著著微塑料纖維、碎片和珠子。首次在水生維管束植物上發現微塑料,是國際上第2次在海洋植物上發現微塑料。

2018年在人類糞便中發現了塑料顆粒,每10g糞便中含有約20顆微塑料顆粒。

2019年,歐洲首次在兩棲動物歐洲蠑螈(Triturus carnifex)的胃內容物中發現微塑料。證明高海拔環境中出現塑料問題。

2020年,亞利桑那州立大學研討了來自人體肺、肝、腎等器官的47個人體組織樣本,在一切47個相關組織樣本中發現了微塑料。

2021年在人類胎盤中發現了微塑料顆粒,同年發現攝入微塑料顆粒的懷孕老鼠胎兒的肝、肺、心臟、腎中檢測出微塑料顆粒。

2022年在人類血液中檢測到微塑料顆粒,這意味著微塑料可以隨著血液進入人體循環。那么微塑料很有或許通過血腦屏障進入大腦,構成腦危害。

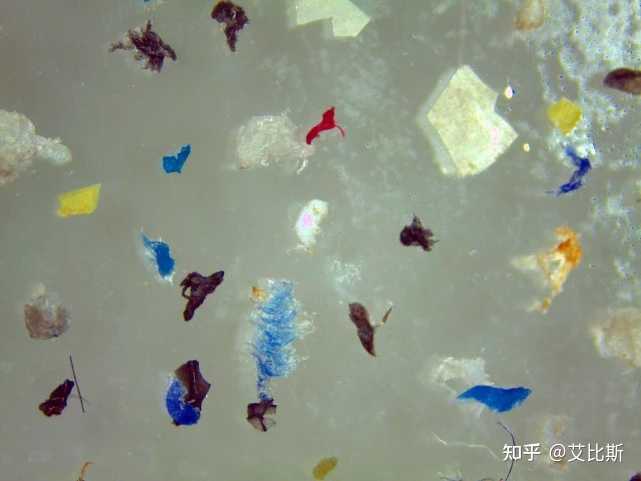

微塑料是指直徑0.1m–5 mm直徑的塑料顆粒(MP),納米塑料是指直徑NP)。微塑料/納米塑料的來歷分為兩種;

一種是人類產生的塑料廢物(每年約有800萬噸塑料廢物進入海洋,26.9萬噸塑料漂浮在海洋表面)通過微生物降解、長期的紫外線照射或物理磨損,塑料會碎裂成微塑料或納米塑料。

另一種是MP/NP是空氣噴射技能、清潔劑、化妝品、藥物運送配方、涂料和牙膏的出產原料。塑料微珠在個人護理及化妝品產品中常常作為填充劑、成膜劑、增稠劑及懸浮劑等應用于磨砂膏、潔面乳、沐浴露、牙膏、防曬霜、眼影、腮紅、粉底液等產品中,添加量約為1%-90%。出產資料包括粒聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、聚酰胺、聚氯乙烯等。

2021年9月1日,針對日化用品中塑料微粒檢測的國家規范GB/T 40146-2021《化妝品中塑料微珠的測定》正式施行,《化妝品中塑料微珠的測定》采用傅里葉變換紅外光譜法對產品中的塑料為主進行定性檢測。塑料微珠檢測規范的施行為完成2022年末禁止銷售含塑料微珠的日化產品的目標供給了有力確保。

人類攝入微塑料的來歷

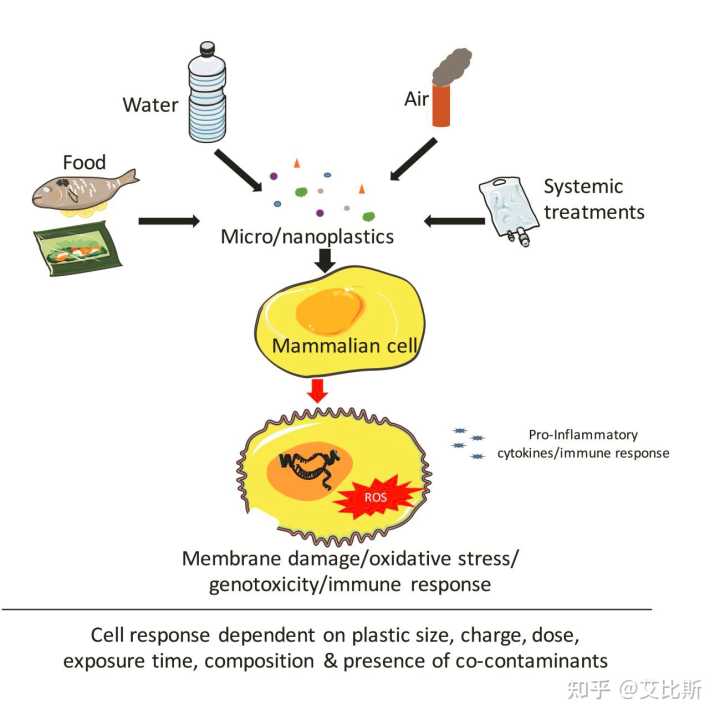

人類攝入微塑料的來歷主要是通過食物、水、空氣以及醫療系統。

微塑料現已在地球的各個地方都有發現,包括喜馬拉雅山以及馬里亞納海溝都發現了微塑料。微塑料進入生態循環后,現已與陸地和水生生物群相互作用,并通過食物鏈中的養分轉移傳遞給各級生物和人類。比如海鮮、海鹽、蜂蜜等;一切的海鮮中,貽貝、牡蠣以及扇貝受微塑料污染程度最高。有研討標明,每一克軟體動物含有0-10.5個微塑料微粒,每一克甲殼類動物含有0.1-8.6個微塑料微粒,每一克魚類則含有0-2.9個微塑料微粒。

此外,瓶裝水、自來水、被塑料粉塵污染的空氣也是人類攝入微塑料;終究醫療設備(比如塑料鹽水袋)的運用以及口服藥物或塑料注射器的運用都會使人體直接攝入微型塑料。

人體接觸微塑料的途徑

人類接觸MP/NP的途徑主要有口服、吸入、皮膚或其他途徑。

口服:經口攝入后,微塑料顆粒首要接觸腸道粘膜,然后是上皮細胞,大部分的顆粒會被腸粘膜屏障阻遏吸收,然而少量,微/納米顆粒可以穿過腸道屏障,到達體循環;

吸入:空氣中的MP/NP會直接接觸呼吸道,包括粘液層、纖毛周層、纖毛細胞、非纖毛排泄細胞和基底細胞。塑料顆粒可穿透肺組織,在緩慢吸入時引起肺部炎癥和繼發性遺傳毒性;紡織工人的肺部發現含有異物(假定為聚酯、尼龍和/或丙烯酸粉塵)的肉芽腫性病變(Pimentel等人,1975年)。

皮膚:皮膚的角質層可以阻遏小于1納米的分子透過皮膚,但MP/NP可以通過塑料靜脈導管、注射器和其他藥物運送系統進入體循環。之所以運用微塑料顆粒用于醫藥是因為它們被認為是“慵懶和生物相容性的”。

微塑料產生毒性的或許原因

大小和劑量。較小的顆粒可以通過內吞或被動吸收進程吸收,但較大的顆粒一般需求特別細胞的吞噬作用。一般,顆粒大小和毒性之間存在反比關系。人們認為

電荷。微塑料顆粒表面所帶的電荷會影響顆粒的吸收和體內轉運現已毒性。帶陽離子的塑料顆粒比帶陰離子的對吞噬細胞表現為更大的毒性。

塑料添加劑。塑料添加劑/瀝濾液平均占微塑料含量的4%,包括穩定劑、增塑劑、潤滑劑、染料和阻燃劑,或許存在毒性問題。比如塑料添加劑種的雙酚A、鄰苯二甲酸鹽和溴化阻燃劑,它們會打亂內排泄功用。商用PET水瓶在60C以上的溫度下將Sb濾入水中;如果在夏日將瓶子放在汽車和車庫內,可以到達的以上溫度。顆粒制備進程中運用的表面活性劑可以分化細胞膜或調節細胞表面受體、糖蛋白、蛋白聚糖、信號部分、細胞外基質成分和脂筏的結構和功用。(當然不談劑量談毒性就是耍流氓)

吸附的污染物。微塑料可以會吸附有機物、重金屬或病原體,比如塑料可以是持久性有機污染物(多氯聯苯、多環芳烴、滴滴涕)的載體,重金屬(Cd、Cr、Cu、Zn、Sb、Al、Br、Hg、As、Sn、Ti、Co、Ba、Mn)或微生物,如致病性弧菌。

微塑料的毒性機制

在近10年對微塑料的研討中,微塑料對腸道細胞、肺細胞、免疫細胞都有毒性。MP/NP的毒性被認為是由i)膜危害、ii)氧化應激、iii)免疫反應和iv)遺傳毒性引起的。其中,MP/NP的細胞毒性主要歸因于膜危害和氧化應激。微塑料顆粒會破壞質膜。2020年發現聚乙烯納米顆粒浸透到質膜雙層的疏水環境中,并引起結構改動。被內吞的顆粒可以浸透內體溶酶體膜,并與細胞內的細胞器相互作用。在塑料聚合和顆粒加工進程中,以及與生物環境相互作用時,會產生ROS,然后導致細胞應激。

參考文獻:

總述:Banerjee, Amrita; Shelver, Weilin L. (2020).Micro- and Nanoplastic induced cellular toxicity in mammals: A Review. Science of The Total Environment, (), 142518–

換個視角,其實對人類沒啥含義

https://m.bilibili.com/video/av136846?utm_source=wechat_session&utm_medium=social&utm_oi=742690942875627520